| Abū al-ʿAbbās Aḥmad Al-Muʿtaḍid bi'Llāh أبو العباس أحمد المعتضد بالله | |||||

|---|---|---|---|---|---|

Dinar emas al-Mu'tadhid, 285 H (892/3) | |||||

| Khalifah ke-16 Kekhalifahan Abbasiyah | |||||

| Berkuasa | 15 Oktober 892 – 5 April 902 | ||||

| Pendahulu | al-Mu'tamid | ||||

| Penerus | al-Muktafi | ||||

| Kelahiran | ca 854 atau ca 861 Samarra, Kekhalifahan Abbasiyah | ||||

| Kematian | 5 April 902 (umur 41 atau 48) Bagdad, Kekhalifahan Abbasiyah | ||||

| Pemakaman | Bagdad | ||||

| Selir | Qatr an-Nada | ||||

| Keturunan |

| ||||

| |||||

| Dinasti | Abbasiyah | ||||

| Ayah | al-Muwaffaq | ||||

| Ibu | Dirar | ||||

| Agama | Islam Sunni | ||||

Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Ṭalḥah bin Jaʿfar bin Muḥammad bin Hārūn (bahasa Arab: أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق), lebih dikenal dengan nama pemerintahannya al-Muʿtaḍid bi-llāh (bahasa Arab: المعتضد بالله, har. 'Mencari Dukungan pada Tuhan[1]'), adalah khalifah Kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 892 hingga kematiannya pada tahun 902.

Al-Mu'tadhid adalah putra al-Muwaffaq, yang merupakan wali penguasa dan pemimpin efektif negara Abbasiyah selama pemerintahan saudaranya, Khalifah al-Mu'tamid. Sebagai seorang pangeran, al-Mu'tadhid mengabdi di bawah ayahnya dalam berbagai kampanye militer, dengan peran yang sangat penting dalam penumpasan Pemberontakan Zanj. Ketika ayahnya meninggal pada bulan Juni 891, al-Mu'tadhid menggantikannya sebagai wali penguasa. Dia dengan cepat menyingkirkan sepupunya al-Mufawwid dari pewaris takhta dan ketika pamannya al-Mu'tamid meninggal pada bulan Oktober 892, ia naik takhta. Seperti ayahnya, kekuasaan al-Mu'tadhid bergantung pada hubungan dekatnya dengan tentara. Ini pertama kali terjalin selama kampanye melawan Zanj dan diperkuat dalam ekspedisi berikutnya yang ia pimpin langsung: al-Mu'tadhid terbukti menjadi khalifah Abbasiyah yang paling aktif secara militer. Melalui kekuatan dan kemampuannya, ia berhasil memulihkan sebagian kekuasaan dan provinsi yang hilang selama kekacauan beberapa dekade sebelumnya.

Dalam serangkaian kampanye, ia berhasil merebut kembali provinsi Jazira, Tsughur, dan Jibal, serta memulihkan hubungan dengan Saffariyah di timur dan Thuluniyah di barat yang mengamankan pengakuan mereka—meskipun sebagian besar hanya simbolis—atas kedaulatan khalifah. Keberhasilan ini dicapai dengan mengorbankan perekonomian yang hampir semata-mata difokuskan pada pemeliharaan tentara, berakibat pada perluasan dan peningkatan kekuasaan birokrasi fiskal pusat dan berkontribusi pada reputasinya sebagai khalifah yang tamak. Al-Mu'tadhid terkenal dengan kekejamannya saat menghukum penjahat, dan para sejarawan berikutnya mencatat penggunaan penyiksaan yang luas dan tidak biasa. Pada masa pemerintahannya, ibu kota dipindahkan kembali ke Bagdad. Ia kemudian membangun kota tersebut secara besar-besaran. Sebagai pendukung kuat ortodoksi tradisionalis Sunni, ia tetap menjaga hubungan baik dengan Bani Ali, dan tertarik pada ilmu pengetahuan alam, ia juga memperbarui dukungan khalifah kepada para cendekiawan dan ilmuwan.

Meskipun sukses, pemerintahan al-Mu'tadhid pada akhirnya terlalu singkat untuk membawa perubahan yang bertahan bagi kekhalifahan, dan kebangkitan yang dipeloporinya terlalu bergantung pada kehadiran tokoh-tokoh yang cakap di pucuk pimpinan negara. Walaupun pemerintahan singkat putra dan pewarisnya yang kurang cakap, al-Muktafi, masih membawa beberapa pencapaian besar, terutama pencaplokan wilayah kekuasaan Thuluniyah, namun para penerusnya tidak memiliki kekuatan yang sama serta munculnya musuh baru dari kaum Qaramitah. Selain itu, faksionalisme dalam birokrasi, yang telah terlihat jelas selama tahun-tahun terakhir pemerintahan al-Mu'tadhid, melemahkan pemerintahan Abbasiyah selama beberapa dekade mendatang, yang akhirnya menyebabkan kekhalifahan berada di bawah tokoh-tokoh militer yang bersaing, yang berpuncak pada penaklukan Bagdad oleh Buwaihi pada tahun 946.

Kehidupan awal

Al-Mu'tadhid lahir dengan nama Ahmad. Ia merupakan putra dari Talha, salah seorang anak khalifah Abbasiyah al-Mutawakkil (m. 847–861). Ibunya seorang budak Yunani bernama Dirar (meninggal September 891, dimakamkan di al-Rusafa)[2] Tanggal pasti kelahirannya tidak diketahui; karena ia tercatat berusia tiga puluh delapan atau tiga puluh satu tahun pada saat naik takhta, ia lahir sekitar tahun 854 atau 861.[3][4][5] Pada tahun 861, al-Mutawakkil dibunuh oleh pengawal Turk-nya yang bersekongkol dengan putra tertuanya al-Muntashir (m. 861–862). Ini memulai periode kekacauan internal, yang dikenal sebagai "Anarki di Samarra" di ibu kota kekhalifahan, yang berakhir pada tahun 870 dengan naik takhtanya paman Ahmad, al-Mu'tamid (m. 870–892). Namun, kekuasaan sebenarnya telah jatuh ke tangan prajurit budak Turk (ghilmān) dan ayah Ahmad sendiri, Talha, yang sebagai komandan militer utama Khilafah, menjabat sebagai perantara utama antara pemerintah dengan orang-orang Turk. Dengan mengambil nama kehormatan al-Muwaffaq sesuai dengan gaya khalifah, Talha segera menjadi penguasa Khilafah yang efektif, sebuah posisi yang dikonsolidasikan pada tahun 882 setelah upaya al-Mu'tamid yang gagal untuk melarikan diri ke Mesir menyebabkan penahanannya dalam tahanan rumah.[6][7]

Otoritas khalifah di provinsi-provinsi runtuh selama "Anarki di Samarra", yang mengakibatkan pada tahun 870-an pemerintah pusat telah kehilangan kendali efektif atas sebagian besar kekhalifahan di luar wilayah metropolitan Irak. Di barat, Mesir telah jatuh di bawah kendali prajurit budak Turk Ahmad bin Tulun, yang juga berebut kendali Suriah dengan al-Muwaffaq, sementara Khurasan dan sebagian besar Timur Islam telah diambil alih oleh Saffariyah, sebuah dinasti Persia yang menyingkirkan sekutu Abbasiyah, Thahiriyah. Sebagian besar semenanjung Arab juga jatuh ke tangan penguasa lokal, sementara di Tabaristan sebuah dinasti Syiah Zaidiyah yang radikal mengambil alih kekuasaan. Bahkan di Irak, pemberontakan Zanj, budak Afrika yang dibawa untuk bekerja di perkebunan Irak Hilir, mengancam Bagdad sendiri, dan lebih jauh ke selatan, Qaramitah muncul sebagai ancaman yang baru.[8][9][10] Pemerintahan Al-Muwaffaq dipenuhi oleh perjuangan untuk menyelamatkan kekhalifahan yang rapuh dari kehancuran.[11] Upayanya untuk merebut kembali kendali Mesir dan Suriah dari Ibnu Tulun gagal, bahkan Ibnu Tulun mampu memperluas wilayahnya dan memperoleh pengakuan sebagai penguasa yang merdeka,[12][13] tetapi al-Muwaffaq berhasil mempertahankan inti kekhalifahan di Irak dengan memukul mundur invasi Saffariyah yang bertujuan merebut Bagdad serta menundukkan pemberontakan Zanj setelah perjuangan yang panjang.[7][14]

Kampanye melawan Zanj dan Thuluniyah

Al-Mu'tadhid—yang saat itu lebih dikenal dengan kunya-nya, Abu'l-Abbas—mendapatkan pengalaman militer pertamanya saat menumpas pemberontakan Zanj. Di saat ini juga ia membangun hubungan erat dengan militer, ciri khas pemerintahannya kelak. Al-Muwaffaq memberikan pendidikan militer kepada putranya sejak usia dini, dan pangeran muda tersebut tumbuh menjadi penunggang kuda yang ulung serta komandan yang penuh perhatian, yang secara pribadi memperhatikan kesejahteraan para prajuritnya dan kondisi kuda-kuda mereka.[3][15]

Setelah satu dekade pecahnya pemberontakan Zanj pada tahun 869, mereka telah menguasai sebagian Irak bagian bawah, termasuk kota Basrah dan Wasith, dan meluas ke Khuzistan.[7][16] Pada tahun 879, wafatnya pendiri Dinasti Saffariyah, Ya'qub ash-Shaffar, memberi kesempatan bagi pemerintahan Abbasiyah untuk sepenuhnya memfokuskan perhatian pada pemberontakan Zanj.[7] Penunjukan Abu'l-Abbas sebagai panglima pada Desember 879, dengan memimpin 10.000 pasukan, menandai titik balik dalam perang tersebut.[17] Dalam perjuangan panjang dan keras yang menyusul, yang melibatkan operasi amfibi di Rawa Mesopotamia, Abu'l-Abbas dan ghilmān miliknya sendiri—Zirak at-Turki yang telah lama mengabdi, menjadi yang paling terkemuka—memainkan peran utama. Meskipun pasukan Abbasiyah akhirnya membesar dengan bala bantuan, sukarelawan, dan pembelot Zanj, hanya beberapa ghilmān elit yang menjadi tulang punggung pasukan, mengisi posisi kepemimpinannya, dan menanggung beban pertempuran, sering kali di bawah komando langsung Abu'l-Abbas.[18] Setelah bertahun-tahun secara bertahap mempersempit pengepungan terhadap Zanj, pada Agustus 883 pasukan Abbasiyah berhasil menyerbu ibu kota mereka di al-Mukhtara, mengakhiri pemberontakan tersebut.[19][20] Sebuah catatan rinci tentang perang ini, ditulis oleh mantan pemberontak Zanj, dan diabadikan dalam catatan sejarah karya ath-Thabari, menekankan peran al-Muwaffaq dan Abu'l-Abbas sebagai pahlawan yang, dalam membela negara Muslim yang tengah terancam, berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Keberhasilan kampanye ini menjadi alat utama dalam upaya propaganda mereka untuk melegitimasi pengambilalihan kekuasaan khalifah secara de facto.[21]

Setelah kematian Ibnu Tulun pada Mei 884, dua jenderal Abbasiyah, Ishaq bin Kundaj dan Ibnu Abu'l-Saj berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan menyerang wilayah Thuluniyah di Suriah. Namun, keberhasilan awal mereka dengan cepat dibalikkan. Pada musim semi tahun 885, Abu'l-Abbas dikirim untuk memimpin invasi tersebut. Ia berhasil mengalahkan pasukan Thuluniyah dan memaksa mereka mundur ke Palestina. Namun, setelah terjadi perselisihan dengan Ibnu Kundaj dan Ibnu Abu'l-Saj, kedua jenderal tersebut meninggalkan kampanye dan menarik pasukan mereka. Dalam Pertempuran Tawahin pada tanggal 6 April, Abu'l-Abbas berhadapan langsung dengan putra dan pewaris Ibnu Tulun, Khumarawayh. Mula-mula, pangeran Abbasiyah tersebut meraih kemenangan dan memaksa Khumarawayh melarikan diri. Namun, situasi berbalik dan Abu'l-Abbas akhirnya dikalahkan dan melarikan diri dari medan perang, sementara sebagian besar pasukannya ditawan.[22][23] Setelah kemenangan ini, Thuluniyah memperluas kendali mereka atas Jazira dan daerah perbatasan (Tsughur) dengan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 886, tercapai sebuah perjanjian damai yang memaksa al-Muwaffaq untuk mengakui Khumarawayh sebagai gubernur yang dapat diwariskan atas Mesir dan Suriah selama 30 tahun, dengan imbalan upeti tahunan.[12][13] Dalam beberapa tahun berikutnya, Abu'l-Abbas terlibat dalam upaya ayahnya untuk merebut Fars dari kendali Saffariyah, meskipun usaha tersebut pada akhirnya tidak berhasil.[24]

Penjara dan naik takhta

Selama periode ini, hubungan antara Abu'l-Abbas dan ayahnya memburuk, meskipun alasannya tidak jelas. Pada tahun 884, ghilmān Abu'l-Abbas memberontak di Bagdad terhadap wazir al-Muwaffaq, Sa'id bin Makhlad, mungkin karena upah yang belum dibayar.[3][25] Akhirnya, pada tahun 889, Abu'l-Abbas ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas perintah ayahnya, meskipun para ghilmān yang setia padanya melakukan demonstrasi. Ia tampaknya tetap ditahan sampai Mei 891, ketika al-Muwaffaq kembali ke Bagdad setelah dua tahun berada di Jibal.[3][25]

Al-Muwaffaq yang menderita asam urat,[1] tampak jelas mendekati ajalnya; wazir Isma'il bin Bulbul dan komandan kota Bagdad, Abu'l-Saqr, memanggil al-Mu'tamid dan putra-putranya ke kota, termasuk pewaris takhta al-Mufawwid, dengan harapan untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri. Upaya untuk menyingkirkan Abu'l-Abbas ini gagal karena popularitasnya di kalangan tentara dan rakyat biasa. Ia dibebaskan untuk mengunjungi ranjang kematian ayahnya dan segera mengambil alih kekuasaan ketika al-Muwaffaq meninggal pada 2 Juni. Penduduk Bagdad menjarah rumah-rumah lawannya, dan Ibnu Bulbul dipecat dan dijebloskan ke penjara. Ia meninggal beberapa bulan kemudian akibat perlakuan buruk di penjara. Nasib serupa juga menimpa para pendukung Ibnu Bulbul yang tertangkap oleh agen-agen Abu'l-Abbas.[26][27]

Sekarang "sangat berkuasa",[26] Abu'l-Abbas menggantikan ayahnya di semua jabatannya, dengan gelar al-Mu'tadid bi-llah dan berada dalam garis suksesi setelah Khalifah dan al-Mufawwid.[3][28] Pada tanggal 30 April 892, al-Mu'tadhid berhasil menyingkirkan sepupunya dari suksesi[3][29] dan kemudian mengambil alih kekuasaan sebagai khalifah ketika al-Mu'tamid meninggal pada tanggal 14 Oktober 892.[30][3][31]

Memerintah

Orientalis Harold Bowen menggambarkan al-Mu'tadhid pada saat ia naik takhta sebagai berikut:[5]

Secara fisik, ia bertubuh tegap dan kurus, dengan sebuah tahi lalat putih di kepalanya. Karena tahi lalat putih tidak dianggap menarik, ia biasa mewarnainya hitam. Ekspresinya menunjukkan keangkuhan. Secara karakter ia pemberani—ada cerita tentang ia membunuh seekor singa hanya dengan belati. [...] ia mewarisi semua energi ayahnya, dan menumbuhkan reputasi sebagai orang yang bertindak cepat.

Seperti ayahnya, kekuasaan al-Mu'tadhid bertumpu pada hubungan dekatnya dengan militer. Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Hugh N. Kennedy, ia "naik takhta, pada dasarnya, sebagai perampas [...] bukan karena hak hukum apa pun, tetapi karena dukungan ghilmān-nya, yang memastikan bahwa ia tidak hanya menjadi khalifah, tetapi juga menghancurkan serta merendahkan saingan mereka di tubuh militer".[32] Jadi, tidak mengherankan, kegiatan militer menyita perhatiannya, terutama karena ia biasanya memimpin pasukannya secara langsung dalam kampanye. Hal ini mengukuhkan reputasinya sebagai khalifah-pejuang dan pembela agama Islam (ghazī). Sejarawan Michael Bonner mencatat bahwa "peran sebagai 'khalifah ghazī', yang pertama kali diciptakan oleh Harun ar-Rasyid, dan diperkuat oleh al-Mu'tashim, mencapai puncaknya dalam kepemimpinan al-Mu'tadhid yang tak kenal lelah dalam berkampanye".[31][33]

Sejak awal pemerintahannya, Khalifah baru tersebut bertekad untuk membalikkan perpecahan Kekhalifahan Abbasiyah,[3] sebuah tujuan yang ia upayakan dengan memadukan kekuatan dan diplomasi. Meskipun dikenal sebagai pemimpin yang aktif dan antusias dalam kampanye militer, al-Mu'tadhid juga merupakan "seorang diplomat yang terampil, selalu siap untuk berkompromi dengan mereka yang terlalu kuat untuk dikalahkan", menurut Kennedy.[33]

Hubungan dengan Thuluniyah

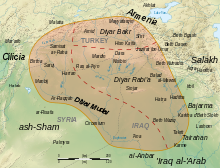

Kebijakan ini segera terbukti dalam sikap damai yang diambil Khalifah baru terhadap pengikutnya yang paling kuat, rezim Thuluniyah. Pada musim semi 893, al-Mu'tadhid mengakui dan mengukuhkan kembali Khumarawayh sebagai emir otonom atas Mesir dan Suriah, dengan imbalan upeti tahunan sebesar 300.000 dinar dan 200.000 dinar tambahan untuk tunggakan sebelumnya, serta mengembalikan dua provinsi Jazira, Diyar Rabi'ah dan Diyar Mudhar.[34] Untuk meresmikan perjanjian tersebut, Khumarawayh menawarkan putrinya, Qatr an-Nada ("Tetesan Embun") sebagai istri bagi salah satu putra Khalifah, tetapi al-Mu'tadhid memilih untuk menikahinya sendiri. Putri Thuluniyah membawa serta satu juta dinar sebagai mas kawinnya, "hadiah pernikahan yang dianggap paling mewah dalam sejarah Arab abad pertengahan" menurut Thierry Bianquis.[22][35] Kedatangannya di Bagdad ditandai dengan kemewahan dan kemegahan rombongannya, yang sangat kontras dengan istana khalifah yang miskin. Menurut sebuah kisah, kepala kasim al-Mu'tadhid hanya mampu menemukan lima tempat lilin berhias perak dan emas untuk menghiasi istana. Sementara itu, sang putri datang dengan 150 pelayan, masing-masing membawa tempat lilin serupa. Melihat perbedaan yang mencolok ini, al-Mu'tadhid dikatakan berujar, "Mari kita pergi dan bersembunyi, agar kita tidak terlihat dalam kemiskinan kita."[22]

Di sisi lain, seluruh peristiwa ini mungkin telah direncanakan dengan sengaja oleh al-Mu'tadhid sebagai "jebakan keuangan", karena mahar yang sangat besar hampir membuat kas Thuluniyah bangkrut.[36] Selain kehormatan karena memiliki hubungan dengan Khalifah,[37] Thuluniyah tidak mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian ini. Qatr an-Nada meninggal tak lama setelah pernikahan, dan pembunuhan Khumarawayh pada tahun 896 meninggalkan dinasti Thuluniyah di bawah kendali putra-putranya yang masih di bawah umur. Al-Mu'tadhid dengan cepat mengambil keuntungan dari ini dan pada tahun 897 memperluas kendalinya atas emirat perbatasan Tsughur. Seperti yang dikatakan Michael Bonner, "[ia] kembali menjalankan hak prerogatif lama kekhalifahan untuk memimpin ekspedisi musim panas tahunan dan mengatur pertahanan melawan Kekaisaran Bizantium, setelah sekian lama terhenti." Selain itu, untuk mengamankan pengakuan khalifah atas posisinya, penguasa Thuluniyah baru Harun bin Khumarawayh (m. 896–904) dipaksa untuk membuat konsesi lebih lanjut. Ia harus menyerahkan seluruh Suriah di utara Homs, dan meningkatkan upeti tahunan menjadi 450.000 dinar.[38][33] Selama beberapa tahun berikutnya, meningkatnya kekacauan dalam negeri di wilayah kekuasaan Thuluniyah yang tersisa, dan meningkatnya serangan Qaramitah, mendorong banyak pengikut Thuluniyah untuk membelot ke Khilafah yang kembali bangkit.[38]

Jazira, Transkaukasia, dan front Bizantium

Di Jazira, Khalifah yang baru menghadapi berbagai lawan, termasuk pemberontakan Khawarij yang telah berlangsung hampir tiga puluh tahun serta sejumlah penguasa lokal yang otonom. Yang paling menonjol diantara mereka adalah penguasa Syaibani di Amid dan Diyar Bakr, Ahmad bin Isa asy-Syaibani, serta pemimpin suku Taghlib, Hamdan bin Hamdun. Pada tahun 893, ketika kaum Khawarij terpecah oleh perselisihan internal, al-Mu'tadhid merebut Mosul dari Syaiban. Pada tahun 895 Hamdan bin Hamdun diusir dari benteng pertahanannya, diburu dan akhirnya ditangkap. Puncaknya, pada tahun 896, pemimpin Khawarij, Harun bin Abdallah dikalahkan dan ditangkap oleh putra Hamdan, Husain, sebelum dikirim ke Bagdad dan disalib. Keberhasilan ini menandai awal dari karier cemerlang Husain bin Hamdan dalam pasukan khalifah serta kebangkitan bertahap Hamdaniyah sebagai kekuatan berpengaruh di Jazira.[3][4][39] Ahmad asy-Syaibani mempertahankan kendali atas Amid hingga kematiannya pada tahun 898, digantikan oleh putranya Muhammad. Pada tahun berikutnya, al-Mu'tadhid kembali ke Jazira, mengusir Muhammad dari Amid, dan menyatukan kembali seluruh provinsi di bawah kendali pemerintah pusat dengan mengangkat putra sulung sekaligus pewarisnya Ali al-Muktafi sebagai gubernur.[3][40]

Al-Mu'tadhid tidak mampu mengembalikan kendali efektif khalifah di utara Jazira, terutama di Transkaukasia. Armenia dan Adharbayjan tetap berada di bawah kendali dinasti lokal yang hampir independen di wilayah tersebut.[40] Ibnu Abu'l-Saj, yang saat itu menjabat sebagai gubernur khalifah Adharbayjan, menyatakan dirinya independen sekitar tahun 898, meskipun ia segera mengakui kembali kedaulatan Khalifah selama konfliknya dengan pangeran Kristen Armenia. Ketika ia meninggal pada tahun 901, ia digantikan oleh putranya Devdad, menandai konsolidasi dinasti Sajiyah sebagai kekuatan semi-independen di wilayah tersebut.[41] Pada tahun 900, Ibnu Abu'l-Saj bahkan dicurigai bersekongkol untuk merebut provinsi Diyar Mudhar dengan kerja sama para pembesar Tarsus. Sebagai balasan, al-Mu'tadhid memerintahkan penangkapan mereka serta pembakaran armada laut kota tersebut.[4][42] Keputusan ini menjadi pukulan bagi strategi militer Abbasiyah dalam perang berkepanjangan melawan Bizantium. Dalam beberapa dekade sebelumnya, penduduk Tarsus dan armada mereka memainkan peran penting dalam serangan terhadap provinsi-provinsi perbatasan Bizantium.[43] Sementara itu, sekitar tahun 900, armada Suriah yang dipimpin oleh Damian dari Tarsus—seorang mualaf asal Bizantium—menyerang dan menjarah pelabuhan Demetrias. Dalam dua dekade berikutnya, armada Arab terus melancarkan serangan yang menyebabkan kehancuran di Laut Aegea. Namun, di daratan, Bizantium justru semakin kuat dengan masuknya pengungsi Armenia, termasuk tokoh seperti Melias. Dengan kekuatan baru ini, Bizantium mulai memperluas kendali mereka atas wilayah perbatasan, meraih kemenangan, dan mendirikan provinsi-provinsi baru di bekas zona tak bertuan antara kedua kekaisaran.[44]

Timur dan Saffariyah

Di Timur Islam, Khalifah terpaksa mengakui dominasi Saffariyah dan membentuk modus vivendi dengan mereka, mungkin berharap, menurut Kennedy, untuk memanfaatkan mereka dalam hubungan yang serupa dengan yang dinikmati oleh Thahiriyah dalam beberapa dekade sebelumnya. Akibatnya, penguasa Saffariyah Amr bin al-Laits diakui kekuasaannya atas Khurasan dan Persia timur serta Fars, sementara Abbasiyah mengendalikan langsung wilayah Persia barat, seperti Jibal, Rayy dan Isfahan.[3][38] Kebijakan ini memberi Khalifah keleluasaan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Dulafiyah, sebuah dinasti lokal semi-independen yang berpusat di Isfahan dan Nihavand. Ketika pemimpin Dulafiyah, Ahmad bin Abdul Aziz bin Abi Dulaf, meninggal pada tahun 893, al-Mu'tadhid segera bertindak cepat dengan mengangkat putranya, al-Muktafi, sebagai gubernur di Rayy, Qazvin, Qum, dan Hamadan. Kekuasaan Dulafiyah dibatasi hanya pada wilayah inti mereka di sekitar Karaj dan Isfahan, sebelum akhirnya mereka digulingkan sepenuhnya pada tahun 896. Meskipun demikian, kekuasaan Abbasiyah atas wilayah-wilayah ini tetap rapuh, terutama karena dekatnya dengan keamiran Zaidiyah di Tabaristan, dan pada tahun 897 Rayy diserahkan kepada Saffariyah.[38][45]

Kerjasama antara Abbasiyah dan Saffariyah di Iran paling jelas tercermin dalam upaya bersama mereka melawan jenderal Rafi bin Hartsamah, yang mendirikan markasnya di Rayy sehingga mengancam kepentingan khalifah dan Saffariyah di wilayah tersebut. Al-Mu'tadhid mengirim Ahmad bin Abdul Aziz untuk merebut Rayy dari Rafi, yang kemudian Rafi melarikan diri dan bergabung dengan Zaidiyah di Tabaristan dalam upaya untuk merebut Khurasan dari Saffariyah. Namun, karena Amr berhasil memobilisasi sentimen anti-Alawi di kalangan rakyat melawan Rafi, dan bantuan yang diharapkan dari Zaidiyah tidak kunjung datang, Rafi akhirnya dikalahkan dan tewas di Khwarazm pada tahun 896. Amr, yang kini berada di puncak kekuasaannya, mengirim kepala pemberontak yang telah dikalahkan itu ke Bagdad, dan pada tahun 897, khalifah menyerahkan kendali atas Rayy kepadanya.[46] Kemitraan tersebut akhirnya runtuh setelah al-Mu'tadhid menunjuk Amr sebagai gubernur Transoksiana pada tahun 898, wilayah yang saat itu dikuasai oleh pesaingnya, Dinasti Samaniyah. Al-Mu'tadhid sengaja mendorong Amr untuk menghadapi Samaniyah, tetapi Amr justru mengalami kekalahan telak dan ditangkap oleh mereka pada tahun 900. Penguasa Samaniyah, Isma'il bin Ahmad, mengirimnya dengan rantai ke Bagdad. Ia kemudian dieksekusi pada tahun 902, setelah kematian al-Mu'tadhid. Sebagai gantinya, al-Mu'tadhid menganugerahkan gelar dan jabatan Amr kepada Isma'il bin Ahmad. Khalifah juga berupaya untuk mendapatkan kembali Fars dan Kirman, tetapi sisa-sisa Saffariyah di bawah cucu Amr, Thahir, terbukti cukup tangguh untuk menggagalkan upaya Abbasiyah merebut provinsi-provinsi tersebut selama beberapa tahun. Baru pada tahun 910 Abbasiyah berhasil mendapatkan kembali provinsi Fars yang didambakan.[3][47][48]

Meningkatnya sektarianisme dan fragmentasi di daerah pinggiran

Sepanjang abad ke-9, berbagai gerakan baru bermunculan yang didasarkan pada doktrin Syiah, menggantikan Khawarij sebagai fokus utama perlawanan terhadap rezim-rezim yang berkuasa. Gerakan-gerakan ini meraih keberhasilan awal mereka di wilayah pinggiran Kekhalifahan Abbasiyah: pengambilalihan oleh kaum Zaidiyah di Tabaristan diulang kembali pada tahun 897 di Yaman. Di bawah pemerintahan al-Mu'tadhid, muncul bahaya baru yang lebih dekat dengan wilayah pusat kekhalifahan yakni Qaramitah.[49] Sebuah sekte Isma'ili radikal yang didirikan di Kufah sekitar tahun 874, Qaramitah awalnya hanya gangguan kecil dan sporadis di wilayah Sawad (Irak Hilir), namun kekuatan mereka dengan cepat tumbuh hingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan setelah tahun 897. Di bawah kepemimpinan Abu Sa'id al-Jannabi, mereka merebut Bahrayn pada tahun 899 dan pada tahun berikutnya mengalahkan pasukan khalifah di bawah al-Abbas bin Amr al-Ghanawi.[50][51] Dalam beberapa tahun setelah kematian al-Mu'tadhid, kaum Qarmati "berkembang menjadi musuh paling berbahaya yang dihadapi Abbasiyah sejak masa pemberontakan Zanj".[3] Pada saat yang sama, seorang dai Ismailiyah dari Kufah, Abu Abdallah al-Shi'i, menjalin kontak dengan suku Berber Kutama selama ibadah haji ke Makkah. Usaha dakwahnya membuahkan hasil dengan cepat di kalangan mereka, dan pada tahun 902, ia memulai serangan terhadap emirat Aghlabiyyah di Ifriqiyah, yang merupakan sekutu Abbasiyah. Penaklukan tersebut diselesaikan pada tahun 909, meletakkan dasar bagi berdirinya Kekhalifahan Fathimiyah.[52]

Pemerintahan dalam negeri

Kebijakan fiskal

Tentara Abbasiyah, setelah reformasi yang dilakukan oleh al-Mu'tashim, menjadi kekuatan militer yang lebih kecil namun lebih profesional dibandingkan dengan tentara khalifah pada masa-masa sebelumnya. Meskipun secara militer terbukti efektif, tentara ini juga menimbulkan potensi bahaya terhadap stabilitas rezim Abbasiyah: karena direkrut dari orang-orang Turk dan kelompok lain dari daerah pinggiran kekhalifahan atau bahkan dari luar wilayahnya, mereka terasing dari masyarakat di wilayah inti kekhalifahan. Akibatnya, para tentara ini menjadi “sepenuhnya bergantung pada negara, tidak hanya untuk gaji tetapi juga demi kelangsungan hidup mereka sendiri”. Karena itu, kegagalan pemerintah pusat untuk membayar gaji mereka hampir selalu memicu pemberontakan militer dan krisis politik; hal ini telah terbukti berulang kali selama masa Anarki di Samarra.[53] Oleh karena itu, memastikan pembayaran gaji tentara secara teratur menjadi tugas utama negara. Menurut Kennedy, berdasarkan sebuah dokumen perbendaharaan dari masa awal pemerintahan al-Mu'tadhid:

Dari total pengeluaran sebesar 7915 dinar per hari, sekitar 5121 dinar dihabiskan sepenuhnya untuk keperluan militer, 1943 dinar untuk bidang-bidang seperti hewan tunggangan dan kandang yang melayani kebutuhan militer sekaligus non-militer, dan hanya 851 dinar untuk bidang-bidang seperti birokrasi dan harem yang benar-benar bisa digolongkan sebagai sipil (meskipun dalam hal ini pun, tugas utama para birokrat tampaknya adalah mengatur pembayaran untuk tentara). Maka tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa lebih dari 80 persen dari total pengeluaran pemerintah yang tercatat digunakan untuk memelihara tentara.[54]

Pada saat yang sama, sumber keuangan khalifah menyusut drastis karena banyaknya wilayah pembayar pajak yang lepas dari kendali pemerintah pusat.[55] Akibatnya, pemerintah Abbasiyah menjadi sangat bergantung pada pendapatan dari wilayah Sawad dan daerah lain di Irak bagian selatan. Namun, daerah-daerah ini sedang mengalami penurunan hasil pertanian akibat perang saudara dan rusaknya sistem irigasi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid (786–809), wilayah Sawad menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 102.500.000 dirham—lebih dari dua kali lipat pendapatan Mesir dan tiga kali lipat pendapatan Suriah. Namun, pada awal abad ke-10, pendapatan itu turun drastis menjadi kurang dari sepertiganya.[56][57] Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa di provinsi-provinsi yang tersisa, gubernur semi-otonom, bangsawan besar, dan anggota dinasti membentuk latifundia virtual (lahan pertanian luas yang dikuasai secara pribadi), dibantu oleh sistem muqāṭa'a, yakni bentuk pengelolaan pajak oleh pihak swasta dengan imbalan upeti tetap—yang sering kali gagal mereka bayarkan.[56][58] Untuk memaksimalkan pendapatan dari wilayah yang masih berada dalam kendali mereka, pihak Abbasiyah memperluas dan memperumit birokrasi pusat, membagi provinsi menjadi distrik-distrik pajak yang lebih kecil serta menambah jumlah departemen keuangan (dīwān), yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap pengumpulan pendapatan maupun aktivitas para pejabat itu sendiri.[59]

Untuk mengatasi krisis keuangan ini, sang Khalifah sering secara langsung mengawasi pemasukan negara. Menurut F. Malti-Douglas, ia dikenal memiliki “semangat berhemat yang nyaris menyerupai sifat kikir”; bahkan dikatakan bahwa ia "memeriksa laporan keuangan kecil yang biasanya diabaikan oleh orang biasa".[5][60] Denda dan penyitaan semakin sering dilakukan di masa pemerintahannya, dan hasilnya—bersama dengan pendapatan dari tanah milik Khilafah serta sebagian pajak dari provinsi—mengalir ke kas pribadi Khalifah (bayt al-māl al-khāṣṣa). Kas pribadi ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem keuangan negara, bahkan sering kali isinya melebihi kas umum (bayt al-māl al-ʿāmma).[61][62] Menjelang akhir masa pemerintahan al-Mu’tadhid, kas pribadi yang dulunya kosong kini menyimpan sepuluh juta dinar.[5] Di sisi lain, dalam upaya untuk meringankan beban pajak para petani, pada tahun 895 Khalifah mengubah awal tahun pajak dari Tahun Baru Persia di bulan Maret menjadi 11 Juni—yang kemudian dikenal sebagai Nayrūz al-Muʿtaḍid, 'Tahun Baru al-Mu'tadhid'—sehingga pajak tanah (kharāj) kini dipungut setelah panen dan mencerminkan hasil panen yang sebenarnya, bukan perkiraan yang biasanya tidak dapat diandalkan sebelumnya.[33][63]

Peningkatan birokrasi

Selama abad ke-9, sistem administrasi Abbasiyah menjadi semakin profesional. Administrasi di tingkat provinsi dipelajari dengan lebih serius, dan karya-karya geografi seperti milik Ibnu Khordadbeh memberikan rincian tentang provinsi-provinsi Kekhalifahan dan jaringan jalan mereka. Sementara itu, tokoh seperti Ibnu Qutaibah mengembangkan seni penulisan dokumen kenegaraan menjadi sistem yang sangat rumit dan terstruktur.[64] Kebijakan fiskal al-Mu'tadhid semakin memperkuat posisi birokrasi sipil, yang pada masa ini mencapai puncak pengaruhnya. Khususnya posisi wazir (perdana menteri), yang bahkan dihormati oleh kalangan militer sebagai juru bicara Khalifah.[14] Selain itu, al-Mu'tadhid juga memperkenalkan hari Selasa dan Jumat sebagai hari libur bagi para pegawai pemerintahan.[65]

Dalam hal kepemimpinan, masa pemerintahan al-Mu'tadhid ditandai oleh stabilitas dan kesinambungan di tingkat atas pemerintahan. Ubaidillah bin Sulaiman bin Wahb tetap menjadi wazir sejak awal pemerintahan hingga kematiannya pada tahun 901, dan digantikan oleh putranya, al-Qasim, yang sejak awal telah menggantikan ayahnya selama ayahnya tidak berada di ibu kota. Seorang mantan budak yang dimerdekakan, Badr—veteran yang pernah bertugas di bawah al-Muwaffaq dan menjadi mertua dari putra Khalifah—tetap menjabat sebagai panglima militer. Urusan keuangan, terutama di wilayah Sawad, mula-mula ditangani oleh saudara-saudara dari keluarga Banu'l-Furat, yaitu Ahmad dan Ali, lalu sejak tahun 899 dilanjutkan oleh keluarga Banu'l-Jarrah, yakni Muhammad bin Dawud dan keponakannya, Ali bin Isa.[66][67][68] Tim administratif ini dianggap sangat efektif dan kompak. Menurut sejarawan abad ke-11, Hilal as-Sabi', generasi setelahnya mengenang masa itu dengan ungkapan: “Belum pernah ada keempat tokoh seperti itu—Khalifah, Wazir, Panglima, dan Kepala Diwān—seperti al-Mu'tadhid, Ubaidillah, Badr, dan Ahmad bin al-Furat.[69]

Di sisi lain, seperti yang dicatat oleh Michel Bonner, masa akhir pemerintahan al-Mu'tadhid menunjukkan meningkatnya faksionalisme dalam tubuh birokrasi. Hal ini juga terlihat dalam militer dan kehidupan sipil perkotaan.[67] Persaingan sengit antara dua dinasti birokrasi utama—Banu'l-Furat dan Banu'l-Jarrah—mulai mencuat pada masa ini, masing-masing memiliki jaringan sekutu yang luas. Meskipun khalifah dan wazir yang kuat dapat meredam ketegangan ini, faksionalisme tersebut pada akhirnya mendominasi pemerintahan Abbasiyah selama beberapa dekade berikutnya. Kedua faksi ini silih berganti berkuasa, dan kerap menjatuhkan denda serta menyiksa pendahulu mereka demi mendapatkan uang, dalam praktik yang dikenal sebagai muṣādara.[14][70][71] Selain itu, al-Qasim bin Ubaidillah sangat berbeda sifatnya dibandingkan sang ayah. Tak lama setelah diangkat sebagai wazir, al-Qasim bahkan merencanakan pembunuhan terhadap al-Mu'tadhid dan mencoba melibatkan Badr dalam konspirasinya. Namun, sang jenderal menolak dengan marah. Al-Qasim lolos dari hukuman karena kebetulan Khalifah wafat secara tiba-tiba. Setelah itu, ia mencoba menguasai Khalifah baru, al-Muktafi, segera menyingkirkan dan mengeksekusi Badr, serta terlibat dalam berbagai intrik melawan keluarga Banu'l-Furat.[72]

Pengembalian ibu kota ke Bagdad

Al-Mu'tadhid juga menyelesaikan pemindahan ibu kota dari Samarra kembali ke Bagdad, yang sebelumnya sudah menjadi markas utama ayahnya. Namun, pusat kota Bagdad dipindahkan ke tepi timur Sungai Tigris dan agak ke hilir dari Kota Bundar yang dahulu didirikan oleh al-Mansur (m. 754–775). Lokasi baru ini menjadi pusat kota Bagdad hingga zaman modern.[73][74] Menurut sejarawan abad ke-10, al-Mas'udi, dua kegemaran utama al-Mu'tadhid adalah "perempuan dan bangunan" ("al-nisāʿ waʿl-banāʿ"),[5] Sesuai dengan itu, ia melakukan banyak proyek pembangunan di ibu kota. Ia memulihkan dan memperluas Masjid Agung al-Mansur yang sebelumnya telah terbengkalai,[75] memperbesar Istana Hasani, serta membangun dua istana baru bernama Tsurayya ("Bintang Pleiades") dan Firdus ("Surga"). Ia juga memulai pembangunan Istana Taj ("Mahkota") yang kemudian diselesaikan oleh putranya, al-Muktafi.[76][77] Kompleks istana baru ini dikenal sebagai Dar al-Khilafa, dan menjadi kediaman resmi para khalifah Abbasiyah hingga penaklukan Mongol atas Bagdad pada tahun 1258.[78][79] Selain itu, al-Mu'tadhid juga memulihkan jaringan irigasi kota dengan membersihkan Kanal Dujayl yang berlumpur. Dana untuk proyek ini berasal dari para pemilik tanah yang diuntungkan oleh pengairan tersebut.[73]

Doktrin teologis dan promosi ilmu pengetahuan

Dalam hal doktrin, sejak awal masa pemerintahannya, al-Mu'tadhid berpihak tegas pada ortodoksi Sunni tradisional. Ia melarang karya-karya teologi spekulatif dan menghapuskan departemen keuangan yang mengelola harta warisan tak berpewaris, karena menurut hukum Hambali hal tersebut dianggap tidak sah.[80] Namun di saat yang sama, ia juga berusaha menjaga hubungan baik dengan Bani Ali. Ia bahkan sempat mempertimbangkan secara serius untuk memerintahkan pengutukan resmi terhadap Muawiyah, pendiri Kekhalifahan Umayyah dan musuh utama Ali. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan atas nasihat para penasihatnya yang khawatir akan dampak politik yang tidak terduga. Al-Mu'tadhid juga menjaga hubungan yang cukup baik dengan para imam Zaidiyah yang memisahkan diri di Tabaristan. Namun, sikapnya yang ramah terhadap Bani Ali itu tidak cukup untuk mencegah berdirinya negara Zaidiyah kedua di Yaman pada tahun 901.[80]

Al-Mu'tadhid juga secara aktif mendorong kembali tradisi pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang sempat berkembang pesat pada masa para khalifah awal abad ke-9 seperti al-Ma'mun (m. 813–832), al-Mu'tashim, dan al-Watsiq (m. 842–847). Dukungan istana terhadap kegiatan ilmiah sempat merosot pada masa al-Mutawakkil, yang lebih menekankan kembali kepada ortodoksi Sunni dan menunjukkan sikap enggan terhadap penelitian ilmiah, sementara para khalifah sesudahnya tidak memiliki cukup stabilitas atau sumber daya untuk mendukung kegiatan intelektual. Namun, al-Mu'tadhid, yang dikenal memiliki "minat besar terhadap ilmu-ilmu alam" dan bahkan mampu berbicara dalam bahasa Yunani, memberikan perlindungan dan dukungan terhadap para ilmuwan terkemuka. Di antaranya adalah Tsabit bin Qurrah, seorang penerjemah teks-teks Yunani dan ahli matematika ternama; serta para ahli tata bahasa seperti Ibnu Duraid dan al-Zajjaj, yang kemudian menjadi guru bagi anak-anak khalifah.[81] Tokoh lain yang juga mendapat dukungan dari istana Abbasiyah saat itu termasuk Ibnu Abi ad-Dunya, seorang ulama yang menjadi penasihat spiritual khalifah dan guru al-Muktafi; Ishaq bin Hunain, penerjemah penting dari bahasa Yunani; Abu Bakar ar-Razi (Rhazes), seorang dokter terkenal yang ditunjuk sebagai kepala rumah sakit baru yang didirikan oleh al-Mu'tadhid di Bagdad; serta al-Battani, ahli matematika dan astronomi yang masyhur.[82]

Salah satu tokoh intelektual terkemuka pada masa itu adalah Ahmad bin ath-Thayyib as-Sarakhsi, yang merupakan guru pribadi al-Mu'tadhid dan murid dari filsuf besar al-Kindi. As-Sarakhsi menjadi sahabat dekat sang khalifah dan diangkat menjadi pengawas pasar Bagdad, sebuah posisi yang bernilai tinggi secara ekonomi dan politis. Namun, pada tahun 896, ia dihukum mati setelah membuat murka al-Mu'tadhid. Menurut salah satu riwayat, al-Qasim bin Ubaidillah—yang kerap digambarkan sebagai tokoh antagonis dalam kisah-kisah seputar istana al-Mu'tadhid—telah menyelipkan nama as-Sarakhsi ke dalam daftar pemberontak yang akan dieksekusi. Sang khalifah menandatangani daftar tersebut tanpa menyadari siapa saja yang tercantum di dalamnya, dan baru mengetahui kesalahannya setelah mantan gurunya itu dieksekusi.[83]

Keadilan dan hukum di bawah al-Mu'tadhid

Dalam hal penegakan hukum, al-Mu'tadhid dikenal karena “kekerasannya yang nyaris sadistik”, sebagaimana digambarkan oleh Malti-Douglas. Meski ia bisa menunjukkan toleransi terhadap kesalahan dan kadang-kadang bersikap lembut atau sentimentil, jika sedang marah, ia tak segan menggunakan metode penyiksaan yang sangat kejam dan kreatif. Bahkan, ia membangun ruang-ruang penyiksaan khusus di bawah istananya. Sejarawan seperti al-Mas'udi dan as-Safadi dari era Mamluk menggambarkan secara rinci berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan sang khalifah, termasuk kebiasaannya mempermalukan para tahanan dengan menampilkannya secara terbuka di Bagdad. Beberapa metode yang disebutkan termasuk menggunakan alat tiup untuk mengembungkan tubuh tahanan, atau mengubur mereka dalam posisi terbalik. Meskipun demikian, para sejarawan pada masanya juga membenarkan kekejamannya sebagai bentuk kedisiplinan yang dianggap sah demi menjaga stabilitas negara. Malti-Douglas mencatat bahwa ketika as-Safadi membandingkan al-Mu'tadhid dengan pendiri Dinasti Abbasiyah, as-Saffah, dengan menyebutnya sebagai "as-Saffah Kedua", hal ini bukan hanya untuk menunjukkan bahwa al-Mu'tadhid telah memulihkan kejayaan kekhalifahan, tetapi juga sebagai sindiran langsung terhadap arti nama as-Saffah sendiri, yakni "Si Penumpah Darah".[5][84]

Kematian dan warisan

Al-Mu'tadhid meninggal dunia di Istana Hasani[85] pada tanggal 5 April 902, pada usia 40 atau 47 tahun.[4] Terdapat rumor bahwa penyebab kematiannya adalah karena diracun, akan tetapi penyebab sebenarnya mungkin karena faktor kerasnya kondisi ekspedisi dan kampanye yang dipimpin olehnya. Ditambah dengan gaya hidupnya yang berlebihan, yang kemudian melemahkan kesehatannya. Selama sakit yang kelak mengantarkan kepada kematiannya, ia menolak untuk mengikuti nasihat para dokter, dan bahkan menendang salah satu dari mereka sampai mati.[4][85] Ia meninggalkan empat orang putra dan beberapa orang putri.[85] Dari putra-putranya, tiga—al-Muktafi, al-Muqtadir, dan al-Qahir—akan memerintah sebagai khalifah secara bergantian dan hanya satu, Harun, yang tidak menjadi khalifah.[86] Al-Mu'tadhid adalah khalifah Abbasiyah pertama yang dimakamkan di kota Bagdad. Seperti halnya putra-putranya setelahnya, ia dimakamkan di bekas Istana Tahiriyah di bagian barat kota, yang sekarang digunakan oleh para khalifah sebagai tempat tinggal kedua.[87]

Ketika Khilafah datang ke Mu'tadhid, perselisihan berakhir, provinsi-provinsi kembali patuh, perang berhenti, harga-harga jatuh dan kekacauan mereda. Para pemberontak tunduk kepada Khalifah baru, kekuasaannya dikukuhkan oleh kemenangan, timur dan barat mengakuinya, sebagian besar musuh-musuhnya dan mereka yang berebut kekuasaan dengannya memberi penghormatan kepada otoritasnya.

al-Mas'udi (896–956), Padang Emas[88]

Menurut orientalis Karl Vilhelm Zetterstéen, al-Mu'tadhid "mewarisi bakat ayahnya sebagai penguasa dan terkenal karena ekonominya dan kemampuan militernya", menjadi "salah satu yang terbesar dari Abbasiyah meskipun keras dan kejam".[4] Pemerintahan Al-Mu'tadhid yang cakap dianggap telah menahan kemunduran Kekhalifahan Abbasiyah untuk sementara waktu, tetapi keberhasilannya terlalu bergantung pada kehadiran seorang penguasa yang energik di pucuk pimpinan, dan akhirnya pemerintahannya "terlalu singkat untuk membalikkan tren jangka panjang dan membangun kembali kekuasaan Abbasiyah dalam jangka panjang".[3]

Al-Mu'tadhid telah mempersiapkan putranya dan penggantinya, al-Muktafi, untuk perannya dengan mengangkatnya sebagai gubernur di Rayy dan Jazira.[3][89] Meskipun al-Muktafi mencoba mengikuti model pemerintahan ayahnya, namun ia tidak seenergik sang ayah. Sistem al-Muwaffaq dan al-Mu'tadhid yang sangat militeristik mengharuskan Khalifah untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye, memberikan contoh pribadi dan membentuk ikatan kesetiaan, yang diperkuat oleh patronase, antara penguasa dan para prajurit. Menurut Michael Bonner, al-Muktafi, di sisi lain, "dalam karakter dan perilakunya [...], merupakan sosok yang tidak banyak bergerak, dan kurang menanamkan banyak kesetiaan, apalagi inspirasi, kepada para prajurit.[90] Khilafah masih mampu mengamankan sejumlah keberhasilan besar selama beberapa tahun berikutnya, termasuk penggabungan kembali wilayah Thuluniyah pada tahun 904 dan kemenangan atas Qaramitah, tetapi dengan kematian al-Muktafi pada tahun 908, apa yang disebut periode "restorasi Abbasiyah" segera berlalu, dan periode krisis yang baru dimulai.[91][92][93]

Kekuasaan sekarang dipegang oleh para birokrat senior, yang kemudian mengangkat al-Muqtadir yang lemah dan mudah diatur ke atas takhta. Selama beberapa dekade berikutnya, pengeluaran untuk istana dan militer meningkat, hal ini dibarengi juga dengan peningkatan maladministrasi serta pertikaian antara faksi militer dan birokrasi. Ketika al-Muqtadir dibunuh pada tahun 932, Khilafah secara efektif bangkrut, dan otoritas segera dilimpahkan kepada tokoh-tokoh militer yang saling bersaing untuk mengendalikan khalifah dan merebut gelar amir al-umarāʾ. Proses ini berpuncak pada penaklukan Bagdad pada tahun 946 oleh Buwaihi, yang mengakhiri kemerdekaan khalifah bahkan dalam nama. Para khalifah setelahnya tetap menjadi tokoh simbolis, tetapi dicabut dari otoritas militer, politik, atau sumber daya keuangan independen apa pun.[94][95][96]

Keluarga

Satu-satunya istri al-Mu'tadhid adalah Qatr an-Nada.[97] Putra-putranya merupakan keturunan dari para selir, seperti Jijak, seorang budak kelahiran Turki yang merupakan ibu dari al-Muktafi,[98] Syaghab, budak kelahiran Yunani yang sebelumnya dimiliki oleh putri dari Muhammad bin Abdallah bin Thahir, gubernur Thahiriyah di Bagdad pada tahun 851–867,[99] dan merupakan ibu dari Khalifah al-Muqtadir,[100][101] Fitna, ibu dari Khalifah al-Qahir,[101] dan Dastanbuwayh,[100] yang kemungkinan adalah ibu dari Harun, putra al-Mu'tadhid yang meninggal pada tahun 967.[102] Al-Mu'tadhid juga memiliki seorang putri bernama Maimunah, yang meninggal pada tahun 921.[103]

Referensi

- ^ a b Bowen 1928, hlm. 25.

- ^ Ibn al-Sāʿī 2017, hlm. 97.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Kennedy 1993, hlm. 759–760.

- ^ a b c d e f Zetterstéen 1987, hlm. 777.

- ^ a b c d e f Bowen 1928, hlm. 26.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 148–150.

- ^ a b c d Bonner 2010, hlm. 323–324.

- ^ Mottahedeh 1975, hlm. 77–78.

- ^ Bonner 2010, hlm. 313–327.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 148.

- ^ Bonner 2010, hlm. 314.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 177.

- ^ a b Bonner 2010, hlm. 335.

- ^ a b c Mottahedeh 1975, hlm. 79.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 151, 156.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 177–179.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 153–154.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 151, 153–156.

- ^ Bonner 2010, hlm. 324.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 179.

- ^ Kennedy 2003, hlm. 26–35.

- ^ a b c Sobernheim 1987, hlm. 973.

- ^ Bianquis 1998, hlm. 104–105.

- ^ Bosworth 1975, hlm. 119–120.

- ^ a b Kennedy 2001, hlm. 152.

- ^ a b Bowen 1928, hlm. 27.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 152–153.

- ^ Fields 1987, hlm. 168.

- ^ Fields 1987, hlm. 176.

- ^ Fields 1987, hlm. 178.

- ^ a b Bonner 2010, hlm. 332.

- ^ Kennedy 2003, hlm. 34.

- ^ a b c d Kennedy 2004a, hlm. 181.

- ^ Bianquis 1998, hlm. 105–106.

- ^ Bianquis 1998, hlm. 106.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 154–155.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 154.

- ^ a b c d Bonner 2010, hlm. 336.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 181–182, 266.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 182.

- ^ Madelung 1975, hlm. 228–229.

- ^ Madelung 1975, hlm. 229.

- ^ Treadgold 1997, hlm. 461–466.

- ^ Treadgold 1997, hlm. 466ff.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 182–183.

- ^ Bosworth 1975, hlm. 120.

- ^ Bosworth 1975, hlm. 121–122.

- ^ Bonner 2010, hlm. 336–337.

- ^ Bonner 2010, hlm. 324–328.

- ^ Bianquis 1998, hlm. 106–107.

- ^ Bonner 2010, hlm. 327–328.

- ^ Bonner 2010, hlm. 328–330.

- ^ Kennedy 2004b, hlm. 10–15.

- ^ Kennedy 2001, hlm. 156.

- ^ Mottahedeh 1975, hlm. 80.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 187.

- ^ Kennedy 2004b, hlm. 11–13.

- ^ Mottahedeh 1975, hlm. 87.

- ^ Mottahedeh 1975, hlm. 79–80, 87.

- ^ Malti-Douglas 1999, hlm. 327.

- ^ Bonner 2010, hlm. 334.

- ^ Finer 1999, hlm. 706–707.

- ^ Talbi 1998, hlm. 456 (note 313).

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 158–160.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 158.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 179–180.

- ^ a b Bonner 2010, hlm. 333.

- ^ Bowen 1928, hlm. 28–31, 43–45.

- ^ Bowen 1928, hlm. 44.

- ^ Bonner 2010, hlm. 333–334.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 180.

- ^ Bowen 1928, hlm. 57ff.

- ^ a b Kennedy 2004a, hlm. 180–181.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 160–161.

- ^ Le Strange 1900, hlm. 34–36.

- ^ Le Strange 1900, hlm. xxx, 250–252.

- ^ Bowen 1928, hlm. 59.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 161.

- ^ Le Strange 1900, hlm. 243.

- ^ a b Sourdel 1970, hlm. 132.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 243–245.

- ^ El-Hibri 2021, hlm. 161–162.

- ^ Kennedy 2006, hlm. 245–246.

- ^ Malti-Douglas 1999, hlm. 327–334.

- ^ a b c Bowen 1928, hlm. 58.

- ^ Rosenthal 1951, hlm. 139 (note 25).

- ^ Le Strange 1900, hlm. 120, 194–195 (note 2).

- ^ Masudi 2010, hlm. 329.

- ^ Bonner 2010, hlm. 337.

- ^ Bonner 2010, hlm. 332, 335, 337.

- ^ Bonner 2010, hlm. 337–339.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 184–185.

- ^ Sourdel 1970, hlm. 132–134.

- ^ Kennedy 2004a, hlm. 185–197.

- ^ Donner 1999, hlm. 30.

- ^ Sourdel 1970, hlm. 134–139.

- ^ Ibn al-Sāʿī 2017, hlm. 59.

- ^ Zetterstéen & Bosworth 1993, hlm. 542–543.

- ^ Massignon 1994, hlm. 185.

- ^ a b El Cheikh 2013, hlm. 168.

- ^ a b El-Azhari 2019, hlm. 102.

- ^ Massignon 1994, hlm. 186.

- ^ El-Azhari 2019, hlm. 112.

Sumber

- Bianquis, Thierry (1998). "Autonomous Egypt from Ibn Ṭūlūn to Kāfūr, 868–969". Dalam Petry, Carl F. The Cambridge History of Egypt, Volume 1: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 86–119. ISBN 0-521-47137-0.

- Bonner, Michael (2010). "The waning of empire, 861–945". Dalam Robinson, Chase F. The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 305–359. ISBN 978-0-521-83823-8.

- Bosworth, C. E. (1975). "The Ṭāhirids and Ṣaffārids". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 90–135. ISBN 0-521-20093-8.

- Bowen, Harold (1928). The Life and Times of ʿAlí Ibn ʿÍsà, ‘The Good Vizier’. Cambridge: Cambridge University Press. OCLC 386849.

- Donner, Fred M. (1999). "Muhammad and the Caliphate: Political History of the Islamic Empire up to the Mongol Conquest". Dalam Esposito, John L. The Oxford History of Islam

. New York and Oxford: Oxford University Press. hlm. 1–62. ISBN 978-0195107999.

. New York and Oxford: Oxford University Press. hlm. 1–62. ISBN 978-0195107999. - El-Azhari, Taef (2019). Queens, Eunuchs, and Concubines in Islamic History, 661-1257. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-1-4744-2319-9.

- El Cheikh, Nadia Maria (2013). "The Harem". Crisis and Continuity at the Abbasid Court: Formal and Informal Politics in the Caliphate of al-Muqtadir (295-320/908-32). Leiden: BRILL. hlm. 165–185. ISBN 978-90-04-25271-4.

- El-Hibri, Tayeb (2021). The Abbasid Caliphate: A History. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-18324-7.

- Fields, Philip M., ed. (1987). The History of al-Ṭabarī, Volume XXXVII: The ʿAbbāsid Recovery: The War Against the Zanj Ends, A.D. 879–893/A.H. 266–279. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-054-0.

- Finer, Samuel Edward (1999). The History of Government from the Earliest Times, Volume II: The Intermediate Ages. New York and Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-820790-0.

- Ibn al-Sāʿī (2017). Consorts of the Caliphs: Women and the Court of Baghdad. Diterjemahkan oleh Shawkat M. Toorawa and the Editors of the Library of Arabic Literature. Introduction by Julia Bray, Foreword by Marina Warner. New York: New York University Press. ISBN 978-1-4798-0477-1.

- Kennedy, Hugh N. (1993). "al-Muʿtaḍid Bi'llāh"

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 759–760. ISBN 978-90-04-09419-2.

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 759–760. ISBN 978-90-04-09419-2. - Kennedy, Hugh (2001). The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-25093-5.

- Kennedy, Hugh N. (2003). "Caliphs and Their Chroniclers in the Middle Abbasid Period (Third/Ninth Century)". Dalam Robinson, Chase F. Texts, Documents, and Artefacts: Islamic Studies in Honour of D.S. Richards. Leiden: Brill. hlm. 17–35. ISBN 978-90-04-12864-4.

- Kennedy, Hugh (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (edisi ke-Second). Harlow: Longman. ISBN 978-0-582-40525-7.

- Kennedy, Hugh N. (2004). "The Decline and Fall of the First Muslim Empire". Der Islam. 81: 3–30. doi:10.1515/islm.2004.81.1.3. ISSN 0021-1818.

- Kennedy, Hugh N. (2006). When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty. Cambridge, MA: Da Capo Press. ISBN 978-0-306814808.

- Le Strange, Guy (1900). Baghdad During the Abbasid Caliphate from Contemporary Arabic and Persian Sources. Oxford: Clarendon Press. OCLC 257810905.

- Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 198–249. ISBN 0-521-20093-8.

- Malti-Douglas, Fedwa (1999). "Texts and Tortures: The Reign of al-Mu'tadid and the Construction of Historical Meaning". Arabica. 46 (3): 313–336. doi:10.1163/157005899323288721. ISSN 0570-5398.

- Massignon, Louis (1994). The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam. Diterjemahkan oleh Herbert Mason. Princeton University Press. ISBN 978-0-691019192.

- Masudi (2010) [1989]. The Meadows of Gold: The Abbasids. Diterjemahkan oleh Paul Lunde and Caroline Stone. London and New York: Routledge. ISBN 978-0-7103-0246-5.

- Mottahedeh, Roy (1975). "The ʿAbbāsid Caliphate in Iran". Dalam Frye, Richard N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 57–89. ISBN 0-521-20093-8.

- Rosenthal, Franz (1951). "From Arabic Books and Manuscripts IV: New Fragments of as-Saraḫsî". Journal of the American Oriental Society. 71 (2): 135–142. doi:10.2307/595411. JSTOR 595411.

- Sobernheim, Moritz (1987). "Khumārawaih". Dalam Houtsma, Martijn Theodoor. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936, Volume IV: 'Itk–Kwaṭṭa. Leiden: Brill. hlm. 973. ISBN 978-90-04-08265-6.

- Sourdel, Dominique (1970). "The ʿAbbasid Caliphate". Dalam Holt, P. M.; Lambton, Ann K. S.; Lewis, Bernard. The Cambridge History of Islam, Volume 1A: The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 104–139. ISBN 978-0-521-21946-4.

- Talbi, Muhammad (1998). "Everyday life in the cities of Islam". Dalam Bouhdiba, Abdelwahab; Ma'ruf al-Dawalibi, Muhammad. The Different Aspects of Islamic Culture: The Individual and Society in Islam. New York: UNESCO. hlm. 379–460. ISBN 978-92-3-102742-0.

- Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2.

- Zetterstéen, K. V. (1987). "al-Muʿtaḍid Bi'llāh". Dalam Houtsma, Martijn Theodoor. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936, Volume VI: Morocco–Ruzzik. Leiden: Brill. hlm. 777. ISBN 978-90-04-08265-6.

- Zetterstéen, K. V.; Bosworth, C. E. (1993). "al-Muktafī"

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 542–543. ISBN 978-90-04-09419-2.

. Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume VII: Mif–Naz (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 542–543. ISBN 978-90-04-09419-2.

al-Mu'tadhid Lahir: ca 854/861 Meninggal: 5 April 902

| ||

| Jabatan Islam Sunni | ||

|---|---|---|

| Didahului oleh: al-Mu'tamid |

Khalifah Kekhalifahan Abbasiyah 15 Oktober 892 – 5 April 902 |

Diteruskan oleh: al-Muktafi |

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.